「よく眠れなかった」「夜中に目が覚める」などの睡眠の悩みがあっても、健康づくりや病気の予防と関連づけて深刻に考える人はまだまだ少ないようです。 実は睡眠の悩みには、さまざまなリスクが潜んでいることを知っていますか?心地よく眠って朝を元気に迎え、心身の健康を維持しましょう。

加齢とともに増える

睡眠にまつわる悩み

「若い頃と比べてすぐに眠れなくなった」「寝つきが悪くなった」と気になっていませんか?その実感のとおり、

厚生労働省の調査では、「眠れない」という症状を自覚する人が65歳以上になるとぐんと増える※ことがわかっています。

睡眠の気がかりが増えた人は、必要な睡眠時間や実際に眠れる時間は加齢とともに短くなることをまず覚えておきましょう。

※出典:「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」(厚生労働省)

いろいろな病気や寿命と

睡眠障害との関係

睡眠は私たち人間の生体活動の維持と回復に欠かせない活動。脳や心血管、代謝、内分泌、免疫、メンタルヘルス、腸内環境など多くの器官や機能にかかわっています。

そのため、睡眠障害が慢性化すると、肥満や糖尿病、高血圧、心疾患、脳血管障害、認知症、うつなどを招きやすくなったり悪化させたりすることや、寿命短縮リスクが高まることが報告されています。

また、睡眠障害による日中の眠気や集中力低下が、重大なミスや事故につながるおそれもあります。

知っておきたい

年齢に合った睡眠時間

仕事や子育てに忙しい成人世代に適正な睡眠時間は6~8時間。この年代に多い〝寝床に入るとバタンキュー〟という状態は、健康的に思えますが、実は慢性的な睡眠不足かもしれないので注意しましょう。

高齢になると、長時間睡眠によるリスクが指摘されています。65歳以上の人は「床上時間」が8時間を超えないことが重要。床上時間とは寝床の中で過ごした時間で、眠っていない時間も含みます。

実際の睡眠時間は6時間以上を目安に、眠たくないのに寝床に入ったり目が覚めた後も寝床で過ごしたりする時間を減らしてください。

睡眠の量だけでなく

質も意識するのが大切

睡眠と聞くと、量(時間)だけを考えがちですが、「睡眠で休養できた」という感覚が朝起きたときに得られるかどうかの質(睡眠休養感)も大切です。

特に65歳以上になると、床上時間が8時間以上で睡眠休養感が低い場合、健康に大きな影響を及ぼすことがわかっています。自分の年齢や生活に合った睡眠時間をとることと、

「しっかり休めてすっきりした」という目覚めの感覚の2つを意識してみてください。

よい眠りのための環境

-

わずかな光でも眠りに影響するのでできるかぎり暗く。トイレに行くときの転倒を防ぐために足元灯などで工夫を。

-

寝苦しければエアコンを活用。夏は外気より少し低い温度に。冬は血圧が急激に上昇しないよう、寝床内と室温の大きな差に注意。

-

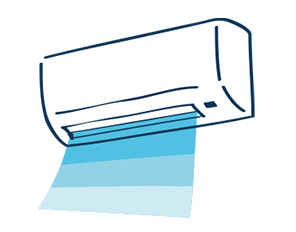

首の後ろのすき間に合った枕は肩や首への負担が少なく眠りやすい。マットレスや敷き布団は適度な硬さがおすすめ。

規則正しい生活リズムと活動のメリハリで良眠に

自宅で過ごす時間が多い年代の人が、床上時間の短縮や睡眠休養感の向上をめざすには、一日のリズムとメリハリが重要です。

朝は決まった時間に起きてカーテンを開けて日光を浴び、夜の眠気を促進。日中は身体を動かし、昼寝をするなら30分以内に。寝る前は運動や家事を控え、熱すぎないぬるめのお湯にゆったり浸かりましょう。

カフェインは1日に400mgまでが望ましく、夕方以降の摂取は控えるのがおすすめ。寝る直前までお酒を飲むと、夜中のトイレやのどの渇きを招くので、水と一緒に飲み、寝る2時間前には切り上げる習慣を。飲酒量はもちろん、塩分の摂りすぎにも注意が必要です。

医学博士。慶應義塾大学医学部卒業後、医師として東京慈恵会医科大学リハビリテーション科勤務を経て、クリニックでの診療と企業の産業医業務を行う。健康科学アドバイザーとして本の執筆や講演にも取り組み、家庭医学や健康についての解説、とり入れやすい生活改善法をわかりやすく伝える活動を続けている。日本医師会認定産業医、 日本医師会認定健康スポーツ医、日本人間ドック学会人間ドック健診専門医、日本リハビリテーション医学会専門医、日本東洋医学会漢方専門医く伝える活動を続けている。 日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医、日本人間ドック予防医療学会人間ドック健診専門医、日本リハビリテーション医学会専門医、日本東洋医学会漢方専門医